2022年夏天,我拖着行李箱,一毕业就奔赴北京,在劲松五区开启了北漂生活。那时我并不知道,这个老年人占了近四成的社区,会成为我认识这座城市的窗口。

图源:北京晚报公众号

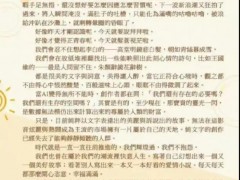

转眼到了2023年初,我亲历了一次“小区焕新”:专业物业入驻后,开始探索“物业+养老”模式。那些天,我常常看到工作人员挨家挨户为老人安装紧急呼叫器、安全扶手。安装多高、装在哪里、装几个……每一个细节都被反复斟酌。物业还列出一份服务清单:老年餐、理发、保洁、助浴,这些看似琐碎的服务,恰恰编织起了老年人安享晚年的安全网。

真正让我感到“未来已至”的,是北京首个“老龄友好智慧体验中心”在劲松落地。作为第一批体验者,我看到老人们亲手操作脑机接口康复训练系统,体验无穿戴式生命体征监测仪,试用定位呼叫智能拐杖。那一刻我理解了,真正的智慧养老,不是让老人追着技术跑,而是让技术跟着老人需求走。

北京市出台了推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见,区域养老模式逐渐铺开。“十四五”期间,北京建设了3.3万张家庭养老床位,建成2904家养老助餐点,覆盖超九成城乡社区。这些数字背后,是“老有所养”正一步步走向“老有颐养”。

这些改变,并非凭空而来。今年5月30日,我在“十五五”规划留言板块写下一条建议:“在社区医院、养老院引入AI系统对失能老人进行监测”。手指离开键盘的那一刻,我突然意识到——我不再只是城市发展的旁观者。

![绿达之家网[Lvda56.com]](http://cn.lvda56.com/file/upload/202109/06/181134811.jpg)